Altern

| Website: | ELPIDA Course |

| Kurs: | ELPIDA Course - Deutsch |

| Buch: | Altern |

| Gedruckt von: | Guest user |

| Datum: | Donnerstag, 15. Januar 2026, 08:35 |

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einführung

- 2. Der Alterungsprozess

- 3. Freundschaft und Sozialisation

- 4. Gesundheit

- 4.1. Ausgangspunkt einer Gesundheitsfürsorge im Alter

- 4.2. Frühe Vorzeichen einer gesundheitlichen Verschlechterung im Alter

- 4.3. Gesundheitschecks: Vorsorgemaßnahmen im Älterwerden

- 4.4. Dementielle Erkrankungen

- 4.5. Schmerz

- 4.6. Herausforderungen an das Gesundheitssystem

- 4.7. Informationen, Gespräche und Entscheidungen

- 4.8. Literaturverzeichnis

- 5. Lebensende

- 5.1. Definition und die "European Consensus Norm"

- 5.2. 13 Richtlinien hinsichtlich einer guten Pflege am Lebensende

- 5.3. Zugang zur Palliativpflege (1a-c)

- 5.4. Kommunikation (2a-c)

- 5.5. Bewertung des Gesamtbedarfs (4a-d)

- 5.6. Entscheidungen am Lebensende (6a-e)

- 5.7. Sterbevorbereitungen

- 5.8. Trauerarbeit

- 5.9. Unterstützung im Trauerfall (11a - 11d)

- 5.10. Literaturverzeichnis

1. Einführung

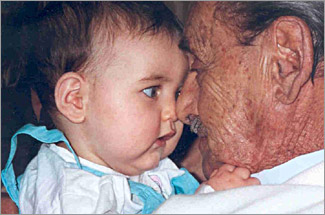

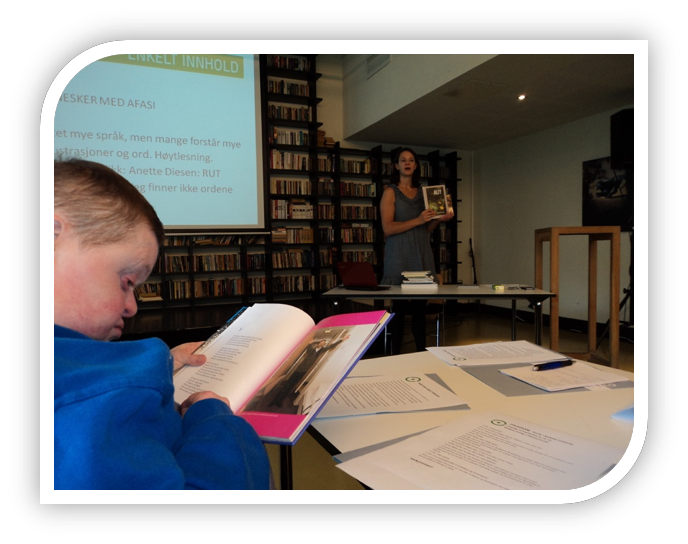

Photo: Britt-Evy Westergård

Photo: Britt-Evy Westergård

Bevor Sie mit diesem Modul beginnen, möchten wir Sie bitten über folgende Fragen nachzudenken:

- Was bedeutet Ihrer Meinung nach der Alterungsprozess für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung?

- Was sind im Allgemeinen die größten Herausforderungen für ältere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung?

- Welche Art von Unterstützung braucht Ihrer Meinung nach Ihr Kind / Geschwisterteil / Klient für ein zufriedenstellendes Altern?

- Wie würden Sie mit Ihrem älter werdendem Kind / Geschwisterteil / Klienten sprechen, wenn es um Themen wie Alterungsprozess, Freundschaft, Tod und Sterben geht?

- Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach über diese Themen zu sprechen und wer trägt die Verantwortung, den alternden Menschen darüber zu unterrichten?

Bei der Bedarfserhebung [BW2], die die ELPIDA-Partner vor der Entwicklung des Lernmaterials durchgeführt haben, gaben nur 11% der befragten Teilnehmer an, dass sie etwas über das Thema Alterung von Menschen mit Behinderung wissen würden. Die meisten Befragten gaben an, dass sie sehr wenig (35%) oder überhaupt keine Kenntnisse über frühe Anzeichen des Alterns (40%) hätten. Diese Antworten haben uns bewogen, in diesem Modul einen besonderen Fokus auf frühe Anzeichen von Alterung und ungesundem Alterungsprozess zu legen.

Am Ende des Moduls finden sie eine Erhebung [BW1]. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Zeit fänden, einige Fragen zu beantworten. Ihre Antworten helfen uns dabei, uns darauf zu konzentrieren, was sie und andere für nützlich und hilfreich im Hinblick auf Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung finden.

2. Der Alterungsprozess

Photo: www.who

Photo: www.who

In diesem Kapitel lernen Sie den Alterungsprozess aus verschiedenen Perspektiven kennen und Sie erfahren, wie Menschen in Zufriedenheit altern können:

- Definition und Alterungsprozess

- Gedanken von intellektuell beeinträchtigten Menschen über das Altern

- Erfolgreiches Altern

- Frühe Alterserscheinungen und einige Folgen

- Die Bedeutung einer guten Unterstützung im Alterungsprozess

2.1. Der Alterungsprozess

Ältere Menschen entwickeln in vielfältiger Weise die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und unterscheiden sich mit zunehmendem Alter deutlich voneinander. Mehr und mehr "kommen sie zu sich selbst". Es gibt keinen „richtigen“ Weg, um alt zu werden (1).

|

|

|

|

|---|

Photo: Lars Aage Hynne

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ohne größere zusätzliche Behinderung haben die selbe Lebenserwartung wie die allgemeine Bevölkerung. Es ist jedoch eine Tatsache, dass Personen mit intellektueller Beeinträchtigung mit größeren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben und oft verletzlicher im Hinblick auf die Entwicklung psychosozialer Schwierigkeiten sind (2).

Eingeschränkte Gesundheit und eingeschränkte Funktionen bedeuten nicht nur eine Stresssituation für die Person selbst, sondern auch für die nächsten Angehörigen. Das "doppelte Altern" kann insbesondere schwierig sein, wenn Eltern und Kinder gleichzeitig Probleme mit dem Altern haben (3).

Andere Herausforderungen, denen sich die Person und deren Familie unter Umständen stellen müssen, sind:

- mangelnde nationale (und lokale) Seniorenpolitik, die die Pensionierung berücksichtigt (weniger Möglichkeiten der Lebensplanung)

- Mangel an Unterstützungsleistungen von außen, die einem zunehmendem Bedarf gerecht werden können (Mehrbelastung für die Familie)

- zunehmend weniger soziale Kontakte zu Freunden und weniger soziale Teilhabe (es fällt immer schwerer mit ehemaligen Kollegen in Kontakt zu bleiben und neue soziale Kontakte zu knüpfen).

- Listen Sie auf, was Ihrer Meinung nach am schwierigsten für Ihr Kind / Ihre Geschwister / Ihren Kunden werden könnte, wenn er / sie älter wird.

- Machen Sie sich eine persönliche Liste mit dem, was Ihrer Familie (dem Dienst) am schwersten fallen dürfte, wenn die betroffene Person älter wird.

- Fragen Sie Ihr Kind / Ihre Geschwister / Kunden nach Strategien und dem was sie brauchen, um ihren Alterungsprozess bewältigen zu können - denken Sie über die Antworten nach.

2.2. Älter werden

Photo: Jørn Grønlund

Altern, der Prozess des Älterwerdens, beinhaltet verschiedene Aspekte, wie den des biologischen Alterns, des sozialen Alterns, des biographischen Alterns (4) und des funktionalen Alterns.

Die Grundlagen des Alterungsprozesses sind die biologische Entwicklung - unsere Zellen verändern sich. Parallel dazu nehmen wir die Welt um uns herum unterschiedlich wahr, abhängig davon, in welcher Altersstufe wir uns jeweils befinden. Jeder erlebt Übergänge in neue Lebensphasen, die zu einer Veränderung der Funktionen und Aktivitäten führen können:

- den Übergang von der Arbeitsphase zu einem ruhigeren Leben als "Rentner"

- den Übergang von der Unabhängigkeit zu einem erhöhten Hilfebedarf

- Übergänge und Verlust- / Trauererfahrungen durch den Tod nahestehender Personen (Familie, Freunde…)

- den Übergang vom selbständigen Wohnen zu einem Wohnen begleitet von Unterstützungsleistungen

Funktionales Altern ist ein nützliches Konzept, um sich dem Altern von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu nähern. Wenn diese mit fortschreitendem biologischen Alter Schwierigkeiten beim Gehen, Sehen, Hören, Essen und Sprechen empfinden, mögen sie sich alt fühlen (2:11). Indem wir uns auf das „funktionale Altern“ fokussieren, stehen das eigene Verständnis und das Gefühl, alt zu sein, im Mittelpunkt. Wir hören hin, wie die Person den Alterungsprozess und die Herausforderungen, zu deren Bewältigung sie Hilfe benötigt, selbst definiert.

AKTIVITÄTEN:

Sprechen Sie mit ihrem Kind / ihrer Schwester oder ihrem Bruder / ihrem Klienten über den funktionalen Alterungsprozess:

- Beschreiben Sie eine alte Person; möglicherweise eine Person, die Sie kennen?

- Was denken Sie sei gut, wenn Sie älter werden?

- Welches sind die schwierigsten Probleme, wenn Sie älter geworden sind?

- Was denken Sie über den eigenen Alterungsprozess?

2.3. Überlegungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung über das Altern

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erleben oft, dass andere Menschen über ihr Leben und ihre Lebenserwartungen bestimmen. Das soziale Verständnis hebt die Fähigkeit von Menschen hervor, offen über ihr Leben zu diskutieren. Das wiederum ist bedeutsam im Hinblick auf das gesellschaftliche Umgehen, das Wissen und Verständnis für die Situation von Menschen mit Behinderung: „… wer wir sind“ (wie wir sind) und wie wir fühlen und über uns nachdenken “(5:46).Ältere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben ein langes Leben geführt und Sie erhalten die Gelegenheit, überraschende Sichtweisen und Gedanken über deren Leben hören, selbst wenn Sie ihnen als Familienmitglied bereits früher zugehört haben.Nachfolgend ein paar Gedanken zweier Personen mit intellektueller Beeinträchtigung zum Altern. Menschen aus anderen Ländern mögen andere Gedanken über das Altern haben, weil sie von anderen kulturellen Einflüssen umgeben.

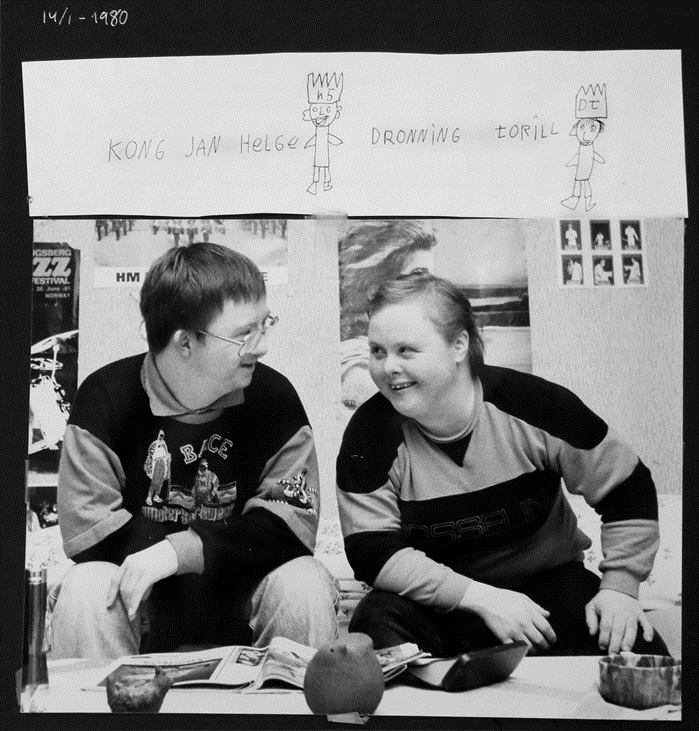

Photo: Britt-Evy Westergård

Photo: Britt-Evy Westergård

Lars Aage: "Was ich in erster Linie in Bezug auf das Älterwerden denke, ist, dass wir uns niemals durch die Falten, die sich in unserem Gesicht zunehmend zeigen, das Leben vermiesen lassen dürfen. In erster Linie deshalb nicht, weil diese ein Teil des Charmes und des Prozesses des Älterwerdens sind.

Die andere Sache, über die ich nachdenke, ist, dass ich anders im Vergleich zu früher umdenken muss: Es kann zum Beispiel sein, dass ich bei alltäglichen Aufgaben mehr Hilfe benötige. Die meisten Menschen - wie ich - erhalten Unterstützung von Dritten, das gewinnt an Bedeutung, sowohl um eigene Medikamente einzunehmen als auch beim Ausgehen.

Die Alterung beginnt früher, wenn man eine intellektuelle Beeinträchtigung hat, deshalb brauchen wir früher als andere Hilfe. Wenn es zu einer Zeit in meinem Leben kommen sollte, dass ich keine der täglichen Aufgaben mehr machen kann oder nicht wissen sollte, wo ich bin und wie mein Name lautet, dann ist es sehr notwendig, mich in ein Pflegeheim zu verlegen. Ich habe mich bewusst für eine Gruppenunterkunft entschieden. Dies sollte eine Möglichkeit für diejenigen sein, die ein solches Angebot wünschen. Es ist wichtig, alle Möglichkeiten zu haben - dann haben wir eine Wahl. Das denke ich jetzt, Es kann sein, dass ich später anders denke, das ist mein Recht.Es ist wichtig, dass sich um Menschen gekümmert wird und dass man an einem sicheren Ort lebt. Es ist wichtig, dass man sich als Mensch akzeptiert fühlt, als einer Person, die, im Vergleich zu anderen, mal mehr oder weniger Hilfe braucht.Es ist wichtig weitergebildet zu werden, Kurse und leicht lesbare Informationen zu erhalten, Material über die öffentlichen Dienstleistungen und Angebote in Form von Internetseiten, Broschüren, Infoblättern und Büchern. Wir sind alle verschieden, daher ist es wichtig, dass Bücher unterschiedliche Bedürfnissen gerecht werden. Für manche Menschen sind Hörbücher wichtig.

Um Teil der Gesellschaft zu sein ist Zugänglichkeit sehr wichtig. Dies gilt sowohl für die physische Zugänglichkeit (z. B. durch Aufzug, Rampe für Rollstuhlfahrer), als auch für eine leicht lesbare Kennzeichnung öffentlicher Gebäude und Räume durch Symbole und Markierungen (z. B. Farbmarkierungen) und für eigens auf Menschen mit Behinderung ausgerichtete Wohnformen.

Es ist wichtig, dass die Menschen uns als Erwachsene ansprechen, egal, ob wir intellektuell beeinträchtigt sind oder nicht. Sprich die Person immer direkt an, schau ihr in die Augen und auf gleicher Augenhöhe, physikalisch gemeint. Nimm Rücksicht auf Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder auf Menschen, die abstrakte Begrifflichkeiten oder Fremdwörter nicht verstehen.

Jetzt, wo ich erwachsen bin und älter werde, ist die für mich wichtigste Veränderung, Zeit für mich selbst zu haben. Ich will entscheiden, was ich damit mache. Ich will Zeit haben, um anderen zu helfen. Ich will gemeinsam mit anderen meine Freizeit verbringen und mehr Zeit mit Familie und Freunden haben.

Lars Aage sagt etwas über Pflegeheime. Für manche Eltern ist dies ein wichtiges Thema. Erfahrungen aus Norwegen zeigen, dass Pflegeheime in Ordnung sind, wenn es Dienstleister gibt, die es gewohnt sind, für Personen mit intellektueller Beeinträchtigung zu arbeiten. Wichtig sei auch, dass die Bewohner in die Gruppe, mit der sie zusammenleben, integriert sind. Es gibt jedoch auch Erfahrungen damit, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung diskriminiert wurden und in Pflegeheimen keine ausreichende Hilfe erhielten.

Die meisten älteren Menschen, mit denen ich gesprochen habe, möchten bis zu ihrem Tod in ihren gewohnten Umfeld bleiben. Die meisten von ihnen leben gemeinschaftlich in Wohnungen mit einem 24-Stunden-Service. Sie haben Dienstleister, die sie kennen, aber ab einer bestimmten Lebensphase benötigen sie auch mehr pflegerisches Personal, darauf müssen sich sich die Gemeinde vorbereiten. Die gleiche Situation gilt für Familien, die sich um ihr Kind, Bruder oder Schwester kümmern. Sie benötigen oft mehr Hilfe, wenn die Person älter wird.

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

Torill: "Ich merke, dass ich älter geworden bin und an alles, was ich durchgemacht habe. Jetzt bin ich älter, es fällt leichter das zu vergessen, was früher passierte. Es gibt die Erinnerung, die ich jetzt habe. Ich weiß eigentlich , dass ich mich gut erinnern kann, aber jetzt ist es nicht immer so einfach. Manchmal muss ich unterbrechen mir fallen die Worte nicht mehr ein, die ich sagen möchte. Ich bin bald 60 Jahre alt, aber da bleiben noch ein paar gute Jahre übrig. Ich weiß nicht wie lange ich leben werde. Der Tod wird für mich etwas Neues sein "(6:34).

2.4. Wie gelingt älter werden?

Die Grundlage eines gelingenden Alterungsprozesses wird meist schon in der Jugend gelegt. Nicht nur Ernährung und Sport tragen zu Gesundheit bei, ebenso Sozialisation, Musik und lebenslangem Lernen. (8).

Nicht wenige Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wissen nicht, auf was im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit zu achten ist: Es fehlt ihnen an Wissen und Ideen, was getan werden kann und sollte. Etliche ältere Erwachsene sind auf andere angewiesen, um aktiv werden zu können und manchmal haben Familie, Geschwister und Mitarbeiter keine Zeit, mit ihnen gemeinsam aktiv zu werden. Die größte Bedrohung für einen "erfolgreichen" Alterungsprozess ist Inaktivität.

Als vorsorgende Gesundheitsmaßnahme wird allen Erwachsenen eine tägliche mindestens 30-minütige körperliche Aktivität angeraten, mindestens aber an den Wochentagen. Nicht jeder ältere Mensch ist aber in der Lage, sich an körperlichen Aktivitäten, auch nicht mit mäßiger Intensität, zu beteiligen, z.B. bei Vorliegen einer Zerebralparese. Einige können durch gesundheitliche Probleme ernsthaft gefährdet werden.

Photo: Lars Aage Hynne

Photo: Lars Aage Hynne

Das Alter und der Alterungsprozess der Eltern beeinflussen deren Kinder. Ruhestand, Krankheit, Tod, Umzug (in Pflegeheime) der Eltern beeinflussen persönliche Stabilität und Entscheidungen. Abhängigkeiten von Eltern oder anderen Menschen haben Einfluss auf die persönliche Weiterentwicklung beeinflussen die Möglichkeit der persönlichen Entwicklung und Wahlmöglichkeiten im Leben der Kinder.

Die Pensionierung ist ein Übergang in eine neue Lebensphase. Mit steigendem Alter und zunehmenden funktionalen Einschränkungen kann es sich als schwierig erweisen, so wie bisher weiterzuarbeiten. Wichtig hierbei ist, das nicht als Niederlage zu empfinden. Ein individuelle Arbeitszeitregelung kann helfen, z.B. an weniger Tagen oder weniger Stunden zu arbeiten.

Auch wenn der Ruhestand Zeit für eine Vielzahl von Alltags- und Freizeitaktivitäten bietet, die sinnvoll erscheinen mögen, möchten etliche Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung über das Rentenalter hinaus arbeiten. Einige, weil sie sich ohne Arbeit sozial isoliert fühlen.

Jeder ist verschieden, deshalb sollte man immer das persönliche Gespräch suchen und Dinge wie Altern und Ruhestand ansprechen.Hier ein Auszug aus einem Gespräch mit Anne Marie, 59 Jahre:Anne Marie, ich möchte dich fragen, wie ist das für dich älter zu werden? Was denkst du darüber, älter zu sein?

- Ich weiß noch nicht, ich ...

Fühlst du dich bereits alt?

- Nein, ... ich bin nicht alt, ich ...

Meinst du, dass du dich nicht verändert hast?

- Nein - aber in drei Jahren werde ich 60.

Was glaubst, wie es für Anne Marie im Ruhestand sein wird?

- Nein, das ist, was du meinst, es hängt (aber) von mir ab. Ich will nicht ...

Du willst so weiterleben wie bisher?

- Ja, wie jetzt - und am Arbeitsplatz.

Es ist möglich auch in deinem Ruhestand dahin zu gehen - wird das im Alter von 62 oder mit 64 Jahren sein?

- Ich habe gehört mit 63, ... du weißt, ich nähe ich nur.

Fühlst du dich alt??

- Nein.(9:162)

Photo: Jørn Grønlund

Ein Hilfsmittel, das in Gesprächen nützlich sein kann, eine Planungshilfe, ist My days as old. Dieses einfach zu verstehende Instrument können die meisten, vielleicht mit ein bisschen Unterstützung, verstehen und man kann seine eigenen Gedanken und Wünsche für die Zeit nach der Pensionierung entwickeln.

Folgt man der aktuellen Forschung, bedeutet das, sich von einem einseitigen Fokus auf die Ursachen und Folgen von Behinderung und Krankheit abzuwenden und persönliche Stärken mit in den Fokus zu aufzunehmen: Mit der Behinderung leben können, die mit ihr einhergehenden Einschränkungen anerkennen, aber auch die persönlichen Beziehungen, Netzwerke und das Gefühl wertgeschätzt und wertvoll zu sein, als wichtig zu erachten. Menschen mit einer bejahenden Haltung gegenüber dem Leben leben seltsamer länger als andere.Faktoren, die sich auf ein positives Lebensgestaltung auswirken, sind die Erfahrung, das eigene Leben zu steuern zu können, Selbsteinschätzung, Persönlichkeit und Beziehungen. Die Einstellung der Menschen bestimmt in stärkerem Maße die Lebenserwartung und Lebensqualität als Wohlstand und Gesundheit (10). Enge Beziehungen stellen das "Immunsystem" dar und sind gleichbedeutend mit Vorbeugemaßnahmen hinsichtlich des Erhalts der eigenen Gesundheit (11).Wissenschaftlich betrachtet sind die folgenden Faktoren bedeutsam für einen gelingenden Alterungsprozess (8):

- Teilhabe am Leben

- neue Dinge lernen

- sorgsam mit Herz und Verstand umgehen

- Stress meistern

- Dehnen und beugen, körperliches Kräftigung: Gleichgewicht und Koordination trainieren

- Stimulation aller Sinne, z.B. durch Tanzen und Musik hören

- stell vorstellen, jung zu sein

- Spaß haben

- vom Leben lernen (an der eigenen Lebensgeschichte arbeiten)

- innere Ruhe finden

- sich mit sich selbst versöhnen und und eigene Werte leben

- das Leben lieben lernen

AKTIVITÄTEN:

- Lesen Sie obige Aufstellung und versuchen Sie, sich die Lebenswirklichkeit ihres Kindes / Bruder oder Schwester / Klienten vorzustellen. Wünschenswert wäre, wenn Sie gemeinsam darüber sprechen würden, was geändert werden kann, um besser leben zu können.

- Identifizieren Sie drei Faktoren für ein gelingendes Altern, von denen Sie meinen, dass Ihr Kind / Geschwisterteil / Kunde von der Veränderung profitieren wird.

- Finden Sie gemeinsam heraus, wie diese Veränderungen für Ihr Kind / Geschwister / Klienten Teil des Alltags werden können - und vielleicht für die ganze Familie.

2.5. Frühe Alterserscheinungen und Konsequenzen daraus

Der Alterungsprozess beginnt früher, unterscheidet sich im Wesentlichen aber nicht so sehr von dem der sonstigen Bevölkerung. Auch wenn Alterung ein individueller Prozess ist, erleben Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, wenn sie die 60 Jahre überschreiten, relativ große Veränderungen im hinsuchtlich ihrer alltagspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bei Menschen mit Down Syndrom beginnt eine solche Veränderung bereits im Alter von etwa 40 Jahren (9). Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

Es sieht so aus, dass der Alterungsprozess von Menschen mit einem mittleren und schweren Grad der Beeinträchtigung bis zu 20 Jahre früher im Vergleich zu anderen beginnt. Hirnverletzungen und Hirnerkrankungen reduzierten die Kapazitäten und bezeichneten einen früheren Zeitpunkt. Weitere Faktoren, die typisch sein können für ein vorzeitiges Altern, sind:

- Ausmaß der intellektuellen Beeinträchtigung

- Typische Merkmale des Syndroms oder zusätzliche Beeinträchtigungen, z.B. Down-Syndrom und Zerebralparese

- Progressive Störungen

- Trauma und Unfälle

Frühes Altern hat Folgen im Hinblick auf

- die finanzielle Lage, wenn gesundheitliche Probleme zu Schulden führen.

- das Gemeinschaftsleben: Weniger soziale Teilhabe durch Ausscheiden aus der Arbeitswelt, Freunde versterben früher ...

- die Möglichkeiten, das Leben als lebenswert zu erfahren.

Frühe Anzeichen des Alterns sind in der Regel Seh- und Hörstörungen, Herzerkrankungen, Diabetes und Demenz, welche bei Menschen mit Down-Syndrom häufiger als bei anderen auftreten. Erwachsene mit Down-Syndrom durchlaufen ein „beschleunigtes Altern“. Dafür typische Anzeichen und körperliche Veränderungen, die ansonsten bei älteren Menschen auftreten, zeigen sich bei ihnen früher. Warum das so ist, weiß man noch nicht im Detail, es soll aber ein Zusammenhang mit den Genen auf Chromosom 21 zusammenhängen. Mit diesem Gen wird auch der Alterungsprozess in Verbindung gebracht.

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

Auch Menschen mit Zerebralparese haben besondere gesundheitliche Probleme, die bereits im Alter von 20 bis 25 Jahren zu zunehmenden Problemen führen. Sie können eine reduzierte Muskelfunktion, Ermüdung, Schmerzen, zunehmende kognitive Schwierigkeiten, Schluckprobleme und Herz-Lungen-Probleme entwickeln. Das Risiko einer physischen und psychischen Überlastung mit weiteren Verletzungen ist groß, wenn nicht schon bereits am Anfang des Alterungsprozesses eine optimale Nachsorge geplant wurde und bereit gestellt werden kann.

Wir sollten uns des Mangels an Wissen über die medizinischen Wirkungen einer Polypharmazie sowohl bei Menschen über 67 Jahren, als auch bei Menschen mit Hirnschäden bewusst sein. Und: Medikamente können unterschiedliche Wirkungen zeigen., deshalb ist die Beobachtung des Behandlungsverlaufs von zentraler Bedeutung.

In der Regel wird ein beschleunigtes Altern unter medizinischen, körperlichen und funktionellen Aspekten betrachtet. Familienangehörige und Bezugspersonen bemerken normalerweise, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung „langsamer“ werden. Was es schwieriger macht, ist, dass diese Art des Alterns "normal" ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Um so bedeutender wird es dann, sich vorausschauend darauf einzustellen. Der Alterungsverlauf erfordert mehr Aufmerksamkeit und Dokumentation seitens der pflegenden und betreuenden Personen. Für die Familie ist es wichtig, Augen und Ohren für frühzeitige Veränderungen offen zu halten, so dass auf diese Änderungen proaktiv reagiert werden kann.

AKIVITÄTEN:

- Wann - glauben Sie - ist es an der Zeit, sich auf den Alterungsprozesses Ihres beeinträchtigten Familienmitglieds vorzubereiten?

- Beschreiben Sie jedes frühe Anzeichen eines Alterns, das Ihnen auffällt und stellen Sie sich die Frage: Ist dies ein Teil des "normalen" Alterungsprozesses? Falls Ihre Antwort "Nein" lautet, welche Maßnahmen werden Sie dann ergreifen?

2.6. Unterstützung durch Prävention

Studien auf der ganzen Welt zeigen, dass es eine größer werdende Anzahl von Menschen mit leichter intellektueller Beeinträchtigung - gibt, die ein (biologisches) Alter von 70 (2) und mehr Jahren überschreiten.

Eine bessere Bildung trägt mit dazu bei, sich besser um sich selbst kümmern zu können und dadurch gesünder und erfüllter zu altern. Sie müssen lernen, Probleme und Aufgaben eigenständig zu bewältigen, Problemlösungen zu finden und die Kontrolle über ihr Leben zu bekommen und zu erhalten.

Photo: Lars Ole Bolneset

Wirklich wichtig sind Vorbeugemaßnahmen zur Verhinderung von Krankheiten und zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen. In den letzten 10 Jahren hat eine präventive Gesundheitsfürsorge mehr und mehr Aufmerksamkeit erfahren, wie mehrere internationale Publikationen belegen (2). Die Ausrichtung auf Gesundheitsziele trägt dazu bei, sich mit System den wichtigsten Fragen zuzuwenden.

Die Primärprävention zielt darauf ab, potentielle Risiken für weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen zu reduzieren. Dazu gehören Maßnahmen wie sich gesund zu ernähren, an Bewegungsprogrammen teilzunehmen, einen gesundheitsfördernden Lebensstil zu praktizieren Ernährung, Bewegungsprogramme und Bildung (2).

Sekundärprävention umfasst Maßnahmen, die die Dominanz einer definierten Gesundheitsstörung durch Verringerung der Dauer, durch frühzeitige Erkennung und umgehende Behandlung reduziert. Dokumentation des Gesundheitszustands und proaktive Grundversorgung sind wichtig. Menschen mit einer Beeinträchtigung werden hieran oft nicht beteiligt, was vermieden werden sollte (2).

Tertiärprävention bedeutet, die Schwere und Behinderung, bedingt durch eine spezielle Störung, zu reduzieren. Die Zugänglichkeit von Erwachsenen mit Beeinträchtigung zu Gesundheitsdienstleistungen, eine angemessene Ausbildung der Gesundheitsberufe, deren Haltungen und Einstellungen, sowie die Qualität von Fachdiensten sind für die Pflege und Erhaltung der Gesundheit von Relevanz. (2).

Unterstützung zum Aufbau und der Pflege eines lebendigen soziales Netzwerkes und eines selbstbestimmten Lebens, diese Momente bedeuten Wahlfreiheit. Auf zunehmende Morbidität muss reagiert werden können unter Berücksichtigung der einhergehenden gesundheitlichen Risiken bei den verschiedenen Beeinträchtigungen und eine regelmäßige gesundheitliche Verlaufskontrolle und Dokumentation muss erfolgen.

Am wichtigsten ist es, mit den Menschen sehr vertraut zu sein, die persönlichen Wünsche, Interessen und Bedarfe erfasst und einen Überblick zu haben, um frühzeitig eine Verminderung der kognitiven oder körperlichen Leistungsfähigkeit, Appetitlosigkeit und ein Abnehmen der Fähigkeit, sich um sich selbst zu kümmern, zu erkennen.

Dadurch können Sie verhindern, dass gravierende Änderungen auftreten. Bauen Sie gute Routinen für Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsfürsorge auf, sowohl physisch als auch psychisch. Konzentrieren Sie sich auf positive Situationen, Beziehungen, Glück und persönliche Entwicklung.

Photo: Britt-Evy Westergård

Mehr Literatur zum Thema Altern, auf die wir uns in diesem Beitrag bezogen haben, zum Thema Altern finden Sie auch unter IASSIDD’s Webseite:https://www.iassidd.org/content/aging-and-intellectual-disability-documents-and-publications

AKTIVITÄTEN:

- Wenn Sie sich das Präventionsmodell anschauen, was meinen Sie, welche präventiven Maßnahmen Sie zur Verbesserung der Gesundheit und zur Verringerung der Behinderung im Alter bieten können.

- Welche drei Aspekte und Maßnahmen erscheinen Ihnen am bedeutsamsten? Fragen Sie ihr Kind / Geschwisterteil / Klienten, was es darüber denkt.

2.7. Literaturhinweise

1. Hooker KS, McAdams DP. Personality reconsidered: A new agenda for aging research. Journal of Gerontology: Psychological Sciences. 2003; 58(B): 296-304.

2. Haveman M, Heller T, Lee L, Maaskant M, Shooshtari S, Strydom A. Report on the State of Science on Health Risks and Ageing in People with Intellectual Disabilities. Faculty Rehabilitation Sciences, University of Dortmund: IASSID Special Interest Research Group on Ageing and Intellectual Disabilities; 2009.

3. Thorsen K, Hegna Myrvang V. Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning. Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre. Tønsberg: Forlaget Aldring og Helse; 2008.

4. Haveman MJ, Stöppler R. Altern mit geistiger Behinderung: Kohlhammer Verlag; 2004.

5. Thomas C. Female forms. Experiencing and understanding disability. Buckingham: Open University Press; 1999.

6. Heia T, Westergård B-E. Venner Oslo: Universitetsforlaget; 2014.

7. Westergård B-E. Life story work - a new approach to the person centred supporting of older adults with an intellectual disability in Norway. A qualitative study of the impact of life story work on storytellers and their interlocutors. Edinburgh: Edinburgh; 2016.

8. Myskja A. Ungdomskilden. 12 gode valg for livet: JM stenersens Forlag AS; 2017.

9. Thorsen K, Olstad I. Livshistorier, livsløp og aldring. Samtaler med mennesker med utviklingshemning. Sem, Norge: Aldring og Helse; 2005.

10. Seligman MEP. Positive Psychology, Positive Prevention and Positive Therapy. In: Snyder CR, Lopez SJ, editors. Handbook of positive psychology. Oxford: Oxford University Press; 2002. p. 3-12.

11. Hart S. Betydningen af samhørighed – Neuroaffektiv udviklingspsykologi (The Impact of Attachment (2010), W.W. Norton). København: Hans Reitzels Forlag; 2006.

12. Walsh PN. POMONA II. Health Indicators for People with Intellectual Disabilities: Using an Indicator Set. Dublin: University College Dublin; 2008.

13. Hviding K, Mørland B. Rapport til Nasjonalt Råd for prioriteringer i helsevesenet; Helsetjenester og gamle – hva er kunnskapsgrunnlaget? En vurdering og formidling av internasjonale litteraturoversikter. Trondheim: Senter for medisinsk metodevurdering, SINTEF; 2003.

14. Patrick WHC, Kwok H. Co-morbidity of Psychiatric Disorder and Medical Illness in People With Intellectual Disabilities. Curr Opin Psychiatry, Lippincott Williams & Wilkins. 2007: 443-9.

15. Lyng K. Livskvalitet og levekår i den eldre delen av autismebefolkningen. Oslo: Autismeenheten; 2006.

16. IASSID. Aging and Intellectual Disabilities International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities 2002 [cited 2018 13.06]. Available from: https://www.iassidd.org/uploads/legacy/pdf/aging-factsheet.pdf.

3. Freundschaft und Sozialisation

Photo: Jørn Grønlund

Gute Freunde sind wichtig,

Liebe zu anderen zu fühlen.

Mit ihnen zusammen

innere Freude zu empfinden.

Ich öffne mich anderen Menschen.

Es ist eine Freude, fühlt sich gut an,

für mich und für andere(1:74).

Torill Heia ist eine Frau mit Down-Syndrom. Mit 57 Jahren schrieb sie mit mir, Britt-Evy Westergård, zusammen das Buch "Freunde". In ihrem Buch sagt Torill, dass Freunde für sie unerlässlich sind, um lebendig zu bleiben: „Der Bewegungsradius ist jetzt geringer als früher. Freunde mit intellektueller Beeinträchtigung, im selben Alter wie ich, erkranken an Demenz und sterben.“

Torill behauptet, dass "Freundschaft mit unterschiedlichen Menschen haben" eine der wichtigsten Dinge in ihrem Leben ist: "Freunde sind Liebe". Ihre "Stimme" aus dem Buch und aus späterer Zusammenarbeit wird in diesem Kapitel als Referenz verwendet, um den Wert von Freundschaft zu veranschaulichen und wie diese die Lebenssituation älterer Erwachsener mit intellektueller Beeinträchtigung beeinflusst.

Die meisten Leute werden argumentieren, dass gute Freunde für die Lebensqualität wichtig sind. Untersuchungen und Erfahrungen zeigen, dass Freundschaften nicht notwendigerweise als Quelle geistiger und physischer Gesundheit für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung betrachtet werden. In der Literatur werden häufiger Gesundheitsaspekte im Zusammenhang mit dem Altern von Menschen mit Beeinträchtigungen genannt, obwohl andere Untersuchungen zeigen, dass freundschaftliche Beziehungen die größten Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden haben.

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

Es ist nicht immer einfach, Freundschaften aufzubauen oder zu pflegen. Es gibt Unterschiede im Leben von Menschen, die täglich Hilfe brauchen und denen, die eigenständiger sind. Von der Hilfe anderer abhängig zu sein, führt zu Wechselwirkungen, die für denjenigen, der die Hilfe erhält, und denjenigen, der Hilfe leistet, eine Herausforderung darstellen. Der Wert der Freundschaft ist für uns alle gleich.

3.1. Altern und soziale Isolation

Umfragen zeigen, dass ältere Menschen mit Beeinträchtigung typischerweise über die unmittelbare Familie und bezahlte Bezugspersonen (2-4) hinaus ein schlechtes soziales Netzwerk haben . Bis zu 40% haben keine Freunde außerhalb ihrer eigenen Wohnung. Gleiches gilt für lediglich 2% der sonstigen Bevölkerung in dem Alter (5). Die Ergebnisse dieser norwegischen Studie entsprechen einer anderen, in der auch 14 Frauen und 5 Männer im Alter von 49 bis 78 Jahren (Durchschnittsalter 63) teilnahmen. 74% der älteren Erwachsenen gaben an, beide Elternteile seien gestorben. Nur 31% hatten Familienmitglieder, die sie regelmäßig besuchten. 35% gaben an, dass sie keinen einzigen Freund hätten, keine/r von ihnen hat eine Partnerschaft. Zwei von ihnen antworten mit schwacher Stimme und einem Gesichtsausdruck, als ob sie sich schämten. Sie sagten, das sie nicht wüssten, ob sie mit jemandem befreundet seien. Ein Mann äußerte: "Ich habe keinen besonderen Freund, aber es ist okay für mich, ich habe meine Familie" (6).

In Ländern mit weniger entwickelten Dienstleistungen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung leben mehr ältere Menschen in ihrer Herkunftsfamilie, auch dann noch, wenn deren Eltern bereits verstorben sind. Auch finden sich Unterschiede zwischen einem Leben auf dem Land oder in einer Stadt.

Studien zeigen auch, dass ältere Erwachsene über weniger soziale Netzwerke verfügen als jüngere Menschen. Ihnen fehlt ein Unterstützungssystem, wenn sie um erkrankte oder verstorbene Freunde und Familienmitglieder trauern (7, 8), was sich als ein wichtiges Thema darstellte.

Es gibt Gründe zu der Annahme, dass ältere Erwachsene mit Behinderung stärker der Einsamkeit ausgesetzt sind als ältere Menschen ohne Behinderung. Wir wissen nicht viel darüber; wir wissen auch nicht viel über ihre Gefühle / ihre Erfahrungen mit Einsamkeit. Wir können davon ausgehen, dass es weniger Einsamkeitsgefühle bei denjenigen gibt, die noch mit ihrer Familie zusammenleben, auch wenn sie keine Freunde außerhalb der Familie haben. Deutlich wurde auch, dass ältere Menschen Gefahr laufen, Freunde zu verlieren, wenn ihre engstes soziales Netzwerk stirbt. Dies trifft häufig für diejenigen mit älteren Eltern und gleichaltrigen Geschwistern zu.

Photo: Britt-Evy Westergård

Nach der gemeinsamen Arbeit an dem Buch "Friends" habe ich darüber nachgedacht, wie reich Torill's Leben doch ist. Ein Grund dafür liegt in ihrer Familie. Sie haben immer ihre Interessen gefördert und blieben in Kontakt mit Freunden , die Torill's Interessen teilten, einschließlich Sportveranstaltungen und Musik. Wenn sie manchmal anruft und ich sie nach dem frage, was sie letzte Woche getan hat, wird mir deutlich, wie schlecht ihr Leben ohne ihre Freunde hätte werden können. AKTIVITÄTEN:

3.2. Verschiedene Arten von Freundschaft

Am wichtigsten ist nicht, wie viele Freunde ich habe

und wer sie sind.

Am wichtigsten ist, dass sie gut zu mir sind (1:10).

Torill und ich haben viel über die Qualität einer guten Freundschaft und die Wichtigkeit unterschiedliche Freunde zu haben gesprochen. Torill sagt, dass gute Freunde ihr helfen, sich frei zu fühlen, um ihr Leben leben zu können. Gemeinsam haben wir herausgefunden, dass gute Freunde in der Regel Personen sind, die wir seit mehreren Jahren kennen. Das sind Leute,

- die uns toleriert und Mut gemacht haben

- mit denen wir uns entspannt gefühlt haben

- die uns so verstehen, wie wir verstanden werden wollen

- mit denen wir uns wohl fühlen und unsere inneren Gedanken teilen

- die ihr Leben mit uns teilen

- mit denen wir unvergessliche Erfahrungen gemacht haben

Beide von uns empfinden eher Freundschaft mit jemandem aus der Familie, als mit jemand anderen. Wir glauben, dass es mehr Menschen gibt, die diese Erfahrung mit uns teilen. Vielleicht fühlen wir es so, weil wir dieses Familienmitglied eher akzeptieren und wertschätzen. Wir sehen manches ähnlich in unserer Freundschaft, aber es gibt auch Unterschiede zwischen uns. Auch wenn Torill ein unabhängiges Leben führt, gibt es Menschen, die viel in ihrem Leben entscheiden. Das ist meistens okay für sie. Sie weiß, dass es viele Dinge gibt, für die sie Hilfe benötigt. Die Unterstützung, die sie braucht, beeinflusst unsere Freundschaft. Wir entscheiden immer Dinge zusammen, selbst ich muss mehr Verantwon, wenn wir zusammen sind. Da sie jetzt im Alter mehr Hilfe benötigt, gibt es viele Aktivitäten, die sie nicht selbstständig ausführen kann, aber zusammen machen wir alles, was wir wollen!

Photo: Britt-Evy Westergård

Photo: Britt-Evy WestergårdEs gibt einen Unterschied zwischen Bekannten und Freunden. Ein Bekannter ist jemand, mit dem wir aufgewachsen sein könnten, oder jemand, den wir von Interessengruppen kennen, an denen wir teilgenommen haben. Torill und ich haben denselben Sport- und Jugendclub besucht. Wir kennen Menschen aus derselben Nachbarschaft, was bedeutet, dass wir einen gemeinsamen Bezugsrahmen haben, wenn wir über uns bekannte Menschen sprechen. In der Regel ist Torill diejenige, die mir Neuigkeiten über unsere gemeinsamen Bekannten erzählt. Damit hat sie eine wichtige soziale Rolle in unserer Freundschaft. Begegnungen mit Bekannten können zu einer Quelle werden, um anderen etwas zu erzählen: „Heute habe ich mich getroffen ... es war schön ... weißt du, was er gesagt hat ...“ - Menschen, die Neuigkeiten erzählen, fühlen sich wichtig.

In der Gesellschaft übliche Peer-Support-Modelle passen auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Peer-Support-Maßnahmen sind soziale, emotionale oder praktische Hilfen, die sich Menschen mit Beeinträchtigung gegenseitig geben können. Solche Modelle können das Verständnis erleichtern und Unterstützung bieten, wenn z.B. die Auswirkungen von Demenz im Zusammenhang mit der Erfahrung von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung erörtert werden. Peer-Support-Maßnahmen können auch auf die Unterstützung von Erwachsenen mit Beeinträchtigungen zielen, die sich um ältere Eltern, Ehepartner und Freunde kümmern.

Torill sagt: "Einige meiner Freunde sind behindert, andere nicht. Ich habe Freunde in meiner Familie, unter Nachbarn und Angestellten, die mir im Alltag helfen. Ich habe Freunde von früheren Arbeitsplätzen und von Schulen, die ich besucht habe. Ich habe Fußballfreunde. "(1:11).

Die meisten von Torill's Freunden kennen sie seit ihrer Teenagerzeit. Ihre Eltern gaben ihr Selbstvertrauen und erlaubten ihr, die Gemeinde zu erkunden. Sie ermutigten sie, mit Menschen, die sie sympatisch fand, in Kontakt zu bleiben, . Schließlich waren die Eltern mit einigen Mitarbeitern von Torill so vertraut, dass sie zusammen ihren Urlaub verbrachten. Diese Zeit in Torills Leben war sehr wichtig und sie erzählt mit großer Freude darüber. Karen Pedersen und Torill treffen sich immer noch regelmäßig.

Torill sagt: "Ich habe Karin Pedersen 1981 kennengelernt, glaube ich. Sie ist die Mitarbeiterin aus meinem ersten Zuhause, an die ich mich am besten erinnere ... Sie ist ein lebhaftes Mädchen. Ich hatte die ganze Zeit guten Kontakt zu ihr. Sie war die erste, die mich zu einem Urlaub auf Sørlandet einlud. Heute habe ich noch Kontakt zu Karin Pedersen, wenn wir uns mit Karin Wessel im Café treffen. Karin Wessel war Wäscherin in meiner ehemaligen Schule und war eine der ersten Mitarbeiterinnen in meiner Wohnung. Seit dieser Zeit ist sie zu jedem meiner Geburtstage gekommen."(1:45).

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn GrønlundTorill sagt: "Der beste und langjährigste Freund in meinem Leben, ist Jan Helge. Ich kenne ihn seit über 40 Jahren. Er war ein ganz normaler Junge, etwa so wie ich, mit Down-Syndrom ... (1:36.) Jan Helge war etwas Besonderes. Er machte sich darüber Sorgen, dass wir fair behandelt werden sollten. Wenn dies nicht der Fall war, sprach er das gegenüber den Mitarbeitern an. Wir fühlten uns gegenüber dem anderen sicher und waren sehr eng miteinander über viele Jahre."(1:37). Jan Helge ist mit 53 Jahren am 14. August 2011 verstorben.

Photo: private

Photo: private Photo: Lars A. Hynne

Photo: Lars A. HynneTorill sagt weiterhin: "Als ich aufwuchs, hatte ich gute Freunde in meiner Nachbarschaft. Die besten Freunde, die ich hatte, waren Erwachsene. Viele waren verheiratet (1:19). Die Nachbarn haben mir viel beigebracht. Bei Gundersens habe ich gelernt Billard zu spielen, deshalb konnte ich mit den Jugendlichen in der örtlichen Diskothek spielen. Die Jugendlichen dachten, ich könnte gut Billard spielen, und sie haben sich gefreut, wenn ich gewann. Wenn ich dann gewann, war ich zufrieden für den Rest des Abends. Wenn ich nicht gewann, war ich ein bisschen deprimiert und nicht gut zu sprechen (1:20). Robert und «Gundersen» (Geir Arne) sind diejenigen, mit denen ich andere Freunde beim Sport treffe. Sie sind zwei ehemalige Fußballer aus Skrim. Sie bringen mich zu Fußball- und Handballspielen. Ohne sie wäre es schwierig gewesen, so viele Spiele zu sehen. Sie sind großartig"(1:92).

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn GrønlundTorill sagt: "Mein bester Freund und der einzige Junge, den ich jetzt in meinem Leben habe, ist Tommy. Tommy ist ein cooler Mann, sanft, nett und authentisch. Er hat auch das Down-Syndrom. Ich mag das so sehr. Jan Helge und Tommy sind die die besten Freunde, die ich bisher im Leben hatte. Jan Helge war eher wie ein Krieger, das ist bei Tommy nicht der Fall. Jan Helge hat gerne gekämpft, aber bei Tommy ist das nicht der Fall. Tommy ist zu gut und er wird leicht ängstlich, also muss ich auf ihn aufpassen, ich tröste ihn ...(1:76-79)."

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn GrønlundWenn Torill heute ihren besten Freund beschreibt, fragen die Leute, ob Tommy ihr Freund sei. Ihre Antwort darauf lautet "Wir sind Freunde und nicht mehr". Torill und ich haben über Unterschiede zwischen Freundschaft und "einen Freund haben" gesprochen. Wir sind der Meinung, dass nur diejenigen, die eine Beziehung haben, diese Frage gut beantworten können. Einige mögen sagen, dass die Grenze beim SEx anfängt, aber das ist nicht unbedingt das, was Torill und Tommy denken. Manchmal kümmern sich andere Leute zu viel um einen und unterstellen der Beziehung Sachen, die nicht richtig sind. Für Torill und andere Menschen in ihrer Situation ist dies manchmal verheerend. Es ist wichtig, die Art und Weise, wie sie ihre Freundschaft leben, zu respektieren.

AKTIVITÄTEN:

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind / Geschwisterteil / Klienten darüber, was Freundschaft ist, Sie können einige Beispiele von dieser Seite verwenden.

- Sprechen Sie darüber, wo die Grenzen zwischen befreundet sein und einen Freund haben verlaufen.

- Finden Sie heraus, ob einige der Freunde, die Ihr Kind / Geschwister / Klient hat, Vereinbarungen über regelmäßig stattfindende Aktivitäten treffen können, die sie regelmäßig ausführen können?

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind / Geschwisterteil / Klienten darüber, was Freundschaft ist, Sie können einige Beispiele von dieser Seite verwenden.

3.3. Aufbau und Pflege einer guten Freundschaft

Es ist wichtig Zeit zu haben, wenn wir über das Leben sprechen.

Zeit miteinander zu verbringen führt zu Freundschaft, in der wir uns sicher fühlen (1:12).

Schule, Arbeitsplatz oder Freizeitaktivitäten sind Bereiche, in denen man andere kennenlernt und in denen häufig die Grundlage für eine Freundschaft gelegt wird. Immer mehr Menschen mit Behinderung brauchen Hilfe, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben, sowohl um regelmäßig Kontakt aufzunehmen, als auch um sich zu treffen. Ältere Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung geben an, dass sie Hilfe bei der Suche nach neuen Freunden benötigen (1, 6). Familie, Berufstätige oder Kollegen können der Person helfen, Zugang zu Umwelten zu haben, in denen sich Freundschaften aufbauen lassen. Sie können auch die Freundschaft unterstützen. Es gibt jedoch wenig Wissen darüber, inwieweit Familie oder berufstätige Menschen mit Behinderung aktiv unterstützen, so dass sie neue Freunde finden können und Zeit haben, diese mit vorhandenen Freunden zu verbringen. Wenn Torill mit ihren Freunden zusammen ist, treffen sie manchmal Leute, die sie nicht kennt. Wenn ihre Freunde von ihrer Beziehung berichten, versteht sie, dass Freunde sie mögen. Sie fühlt sich dann wertgeschätzt. Das gibt ihr Vertrauen und Zuversicht auch neue Freunde kennen zu lernen.

Oft ist es einfacher, langfristige Freundschaften zu schließen, wenn wir gemeinsame Interessen haben. Torill hat seit über 40 Jahren Freunde in ihrem Fußballverein Skrim. Dies sind einige ihrer besten Freunde. Sie sagt, dass sie ihre Freunde sind, weil sie wollen, dass sie dabei ist und am Leben teilnimmt. Man könnte fast glauben, dass eine Freundschaft zwischen mit und ohne Behinderung mehr auf Verantwortungsgefühl und Mitgefühl beruht, als auf Freude und Respekt. Torill erfährt oft, dass die Leute möchten, dass sie sich gut fühlt, zum Beispiel, wenn sie Torill's Essen im Rahmen eines gemeinsamen Treffens bezahlen. Nachdem wir über das Teilen und "Gleichsein" in einer Freundschaft gesprochen hatten, hat sie entdeckt, wie überrascht und glücklich andere sind, wenn manchmal sie den andren einlädt. Sie hat ihre Erwartungen an die Treffen mit Freunden geändert.Um eine gute Freundschaft aufzubauen und aufrechtzuerhalten braucht man Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten, Grundkenntnisse über andere und die Bereitschaft sich vielleicht auch selbst zu ändern. Die Familie kann in dieser Hinsicht eine Vermittler- und Informationsaufgabe übernehmen.

Freundschaft aufzubauen ist eine Investition in Zeit, Engagement und normalerweise in tiefe und enge Gefühle zu einer anderen Person. Das gute Gefühl ist vielleicht besonders wichtig für Menschen, die sich in einer Lebenssituation befinden, in der sie meistens der „Empfänger“ sind. Menschen etwas geben zu können, das man selber schätzt, bedeutet auch, sich selbst entdecken zu können, weil Handeln reagiert wird: Wir brauchen einander, um uns zu entdecken und zu bestätigen, wer wir sind.

Photo: Jørn Grønlund

Torill und ich stimmen darin überein, dass Spaß für eine gute Freundschaft unerlässlich ist. Wenn eine Beeinträchtigung oder Diagnose eine Freundschaft bestimmt, wird dies eher zu einer Verpflichtung und Verantwortung für eine der Parteien führen, was es schwierig macht, sich unbeschwert und als Gleiche zu begegnen. Zum Beispiel wenn Torill und ich reisen. Ich erzähle ihr nie, was sie kaufen kann oder nicht. Einmal musste ich einen Packen CDs in meinem Koffer tragen. Heute ist das eine nette gemeinsame Erinnerung. Wenn wir reisen, ist jede von uns auf ihre Weise stark. Sie kümmert sich um die Zeit und ich trage Koffer. Am Anfang war es für uns beide etwas fremd, aber nachdem wir über Eigenverantwortung sowie über die Wünsche und Bedürfnisse der anderen gesprochen hatten, fanden wir einen Weg, um zusammenzuarbeiten. Solche Gespräche erfordern Ehrlichkeit, manchmal ist es schwierig, die Dinge so klar zu sagen, dass der andere sie versteht.

Torill und ich haben viel über Loyalität, Freundschaft und Liebe zu anderen Menschen gesprochen. Torill sagt, dass dies manchmal schwierig sein kann. Wenn sich Ihre beste Freundin in eine andere Person verliebt hat, kann es schwierig sein, wie bisher fortzufahren. Torill sagt, es sei ein schlechtes Gefühl und man fühle sich dann einsam. Und deshalb sei es wichtig, sich über das, was zwischen Freunden passiert, klar zu werden und gute Lösungen zu finden, bevor es zu Problemen kommen kann. Manchmal lösen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Konflikte am besten selbst. Sie finden Lösungen, an die andere Leute nie gedacht hätten.

Torill sagt: "Ein bester Freund ist ein lebenslanger Freund. Es ist ein Freund, den es seit vielen Jahren gibt und mit dem man sehr vertraut ist. Einen besten Freund kann man genießen und von Herzen umarmen. Was auch gut an Freunden ist, ist, dass man miteinander diskutieren kann ohne Angst haben zu müssen, einander zu verlieren. Gute Freunde fühlen sich zusammen sicher "(1:36).

An der eigenen Lebensgeschichte zu arbeiten ist ein weiterer Weg Freunde zu finden, frühere Freundschaften können wieder zum Leben erweckt werden. Es gibt verschiedene Geschichten, dach denen sich Familienmitglieder nach 20-30 Jahren ohne Kontakt wieder zueinander gefunden haben.

Durch ein Betrachten der Lebensgeschichte erinnern sich Menschen an Freunde, mit denen sie glückliche Momente erlebt haben und werden sich bewusster über Menschen, von denen sie geliebt wurden. (6).

3.4. Menschen wie wir

Menschen, die die Möglichkeit haben, Freunde zu finden, wählen Menschen mit denen sie etwas gemeinsam haben. Alter und Hintergrund mögen vielleicht nicht die wichtigste Rolle in einer guten Freundschaft spielen. Sowohl Torill als auch ich haben Freunde, die sowohl 25 Jahre jünger als auch 30 Jahre älter als wir sind. Wichtiger ist, ob wir füreinander da sind und wer wir sind.

Der allgemeine Mangel an Unabhängigkeit, alltägliche Realität von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, macht es für sie schwierig, das zu finden, was andere als "Nische" für sich, zur Ausbildung einer eigenen Persönlichkeit, entdecken. Die Erwartungen an sich selbst und wie sie sich selbst betrachten, werden oft durch die Erwartungen beeinflusst, die andere von ihnen als passiven Empfängern, haben oder die sie als eine Person, wie andere auch, sehen. Die Rolle, die sie annehmen, hat Einfluss darauf, ob sie als Verlierer oder Gewinner eingeordnet werden(9).

Photo: Lars Aage Hynne

Das Grundverständnis motiviertem Handeln ist empirischen Ursprungs und basiert auf einer Theorie des Geistes. Im Alter von drei und vier Jahren beginnt die Fähigkeit, die Handlungen anderer und sich selbst zu interpretieren. Diese Fähigkeit ist grundlegend für eine erfolgreiche soziale Interaktion (11-13). Einige Menschen mit Beeinträchtigung haben Probleme bei der Interpretation sozialer Handlungen, und manche lernen dies erst viel später als mit drei oder vier Jahren. Manche werden es vielleicht nie lernen. Besonders Menschen mit Autismus haben Schwierigkeiten die Gedanken anderer zu verstehen. Der Mangel an Verständnis gilt auch für das eigene Selbst und führt zu einer irritierenden Dysfunktion, wenn es darum geht sich und anderen sinnvoll und verständlich zu vermitteln, wer man ist (12, 14).

Ein Verstehen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten ist hilfreich, wenn wir versuchen, einen guten Freund zu finden oder Zeit mit ihm zu verbringen. Die Unterschiedlichkeit möglicher Reaktionen macht uns einerseits einzigartig und andrerseits haben wir genau das mit anderen gemeinsam. Wenn wir uns menschliche Merkmale betrachten, finden wir eine Reihe von Ähnlichkeiten, die von der Biologie, den Genen und der Umwelt des Menschen beeinflusst werden. Menschliche Reaktionen und Merkmale können aus den folgenden drei Perspektiven analysiert werden (10):

- Wie alle anderen sein.

- Wie einige andere Personen sein und

- Wie keine andere Person sein

Nr. 1 gilt für einige gemeinsamen menschlichen Eigenschaften und die Perspektiven '2' und '3' beinhalten darüberhinaus menschliche Unterschiede.

Studien zeigen, dass es eine biologische Erklärung unterschiedlicher Erregungsniveaus bei extrovertierten und introvertierten Persönlichkeitstypen gibt und verweisen dabei auf die Großhirnrinde. Introvertierte Menschen reagieren empfindlicher auf jede Art von Stimulation: Sie tolerieren relativ wenig soziale Stimulation, bevor sie eine optimales Erregungsniveau erreichen. Jenseits dieses Niveaus ziehen sie sich zurück, um die Erregung zu reduzieren (15). Im Gegensatz dazu ist eine extrovertierte Person "stimulushungrig". Eine extrovertierte Person sucht soziale Reize und hat möglicherweise ein großes soziales Netzwerk. Eine introvertierte Person kann Einsamkeit suchen und Orten der Ruhe den Vorzug geben (Zuhause), während eine extrovertierte Person es vorziehen würde, Orte und Menschen auf der ganzen Welt zu besuchen.Wenn Sie eine introvertierte Person sind, kann es anstrengend sein, eine extrovertierte Person als engsten Freund zu haben. Sie können Freunde sein, aber die Zeit, die Sie zusammen verbringen, ist möglicherweise begrenzt. Besonders für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ernsthaften Kommunikationsschwierigkeiten kann es schwierig sein, Situationen und Personen zu vermeiden, die nicht zu ihnen passen. Auf Dauer kann diese Neigung dazu führen, dass Menschen selbstverletzende Strategien entwickeln, um aus Situationen herauszukommen, in denen „alles zu viel wird“. Wenn introvertierte Personen mit Freunden zusammen sind, brauchen sie keine große 'action'.3.5. Freundschaften bereichern das Leben und verbessern die Gesundheit

Gute Freunde helfen uns im Leben.

Uns, die wir Behinderungen haben.

Gute Freunde sind wichtig. Sie können uns dabei helfen ein Leben wie jeder andere zu leben

und Dinge zu tun, die wir möchten.

Heutzutage wird gemeinhin angenommen, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mehr Unabhängigkeit und Kontrolle über ihr Leben und den Alltag haben als früher. Gute soziale Beziehungen können für diese wichtiger sein als früher, das gleiche gilt für aktiv sein, engagiert sein, sicher aufgehoben sein und integriert sein.Während Familienangehörige möglicherweise die beeinträchtigte Person am besten kennen, bedeutet dies nicht, dass Eltern und erwachsene Kinder sich darüber einig darüber sind, was "das beste" für die betreffende Person ist. In diesem Dialog geht oft die Stimme des Betreffenden unter. Oft ist es einfacher, mit Freunden über Interessen zu sprechen. Zusammen mit Freunden ist es einfacher, neue Rollen einzuüben und auszuprobieren.

Wolfensberger wurde durch seinen Hinweis bekannt, dass Menschen, die abgewertet werden, eine Rolle übernehmen, die den durch eine Gesellschaft zugewiesenen Wert bestätigt und rechtfertigt (16, 17). Das ist bis heute ein gesellschaftliches Problem.

Wolfensberger vertrat ebenso die Position, dass Schwerstbehinderte eine Allianz mit kompetenteren oder mit Personen brauchen, die über eine stärkere gesellschaftliche Position verfügen. Er hob hervor, dass dies die einzige Sicherheit sei, die Menschen mit Behinderung haben können,

“… Unabhängig von den tiefgreifenden Verpflichtungen, die andere ihnen gegenüber eingegangen sind, auch von Personen, die über Kompetenzen und / oder Ressourcen verfügen, einschließlich derer, die bereit sind, ihr letztes Stück Brot mit ihnen zu teilen"(18:50).

Das Gefühl von Sicherheit ist die Grundlage für eine gelingende Freundschaft und Inanspruchnahme öffentliche Dienstleistungen. Eine gute Freundschaft aufzubauen ist sowohl für Diensteanbieter als auch für Nutzer hilfreich. Solche Beziehungen erleichtern es, über schwierige Dinge zu sprechen. Gutes Wissen und gute Gefühle schaffen Respekt im Sinne von „noch einmal schauen“. Respekt, Vertrauen und Wissen übereinander fördern ein gegenseitiges Verständnis, welches ansonsten als herausforderndes Verhalten oder als Teil der Identität einer Person verstanden werden könnte.(6).

Zusammen mit Freunden geht man durch "dick und dünn", feiert man gute Zeiten und wird in schlechten Zeiten unterstützt. Gute Freunde helfen Einsamkeit entstehen zu lassen und geben einem die Möglichkeit, selbst eine erforderliche Kameradschaft anzubieten. Freunde steigern das Gefühl von Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit. Sie steigern Glück und reduzieren Stress. Gute Freunde verbessern Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und helfen, mit Traumata wie schwerer Krankheit, Ruhestand oder dem Tod eines geliebten Menschen fertig zu werden. Freunde können Sie ermutigen, ungesunde Lebensgewohnheiten zu ändern oder zu vermeiden - oder nicht! Freunde spielen tatsächlich eine wichtige Rolle bei der Förderung Ihrer allgemeinen Gesundheit.

- Erstellen Sie eine Liste mit Freunden, ihres Ihr Kindes / Geschwisterteils / Klienten hat und von denen Sie wissen, dass sie an dem Tag, an dem Sie selbst nicht mehr unterstützen können, den sozialen Kontakt aufrecht erhalten. Wenn möglich, machen Sie diese Liste gemeinsam.

- Sprechen Sie über den Inhalt der Liste und über mögliche Änderungen. Wie und wann?

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind / Geschwisterteil / Klienten über Gesundheit und darüber, wie Freundschaft die Gesundheit fördert.

3.6. Literaturverzeichnis

1. Heia T, Westergård B-E. Venner Oslo: Universitetsforlaget; 2014.

2. Brevik I, Høyland K. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen. Oslo; 2007.

3. Jacobsen T. Vi vil, vi vil, men får vi det til? levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007.

4. Tøssebro J. Velferdspolitikk. Trondheim: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning, NAKU; 2010.

5. Söderström S, Tøssebro J. Innfridde mål eller brutte visjoner. Noen hovedlinjer i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmede. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS; 2011.

6. Westergård B-E. Life story work - a new approach to the person centred supporting of older adults with an intellectual disability in Norway. A qualitative study of the impact of life story work on storytellers and their interlocutors. Edinburgh: Edinburgh; 2016.

7. Brandt AM. Er jeg voksen eller er jeg gammel? - En mors tanker om sitt barns aldring og sin egen situasjon. Regionale konferanser om boliger for eldre med utviklingshemning – Helse øst; Oslo kongressenter: Utviklingsprogrammet aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU); 2006.

8. Thorsen K, Olstad I. Livshistorier, livsløp og aldring. Samtaler med mennesker med utviklingshemning. Sem, Norge: Aldring og Helse; 2005.

9. Gustavsson A. Delaktighet og identitet Norway: NAKU; 2012 [Available from: http://naku.no/node/904.

10. Kluckhohn C, Murray HA. Personality formation: the determinants. In: Kluckhohn C, Murray HA, Schneider D, editors. Personality in nature, society and culture. New York: Knopf; 1953. p. 53-67.

11. Baron-Choen S. Mindblindness: An essay of autism and theory of mind. Cambridge: MIT press; 1995.

12. McAdams DP. The Psychology of Life Stories. Review of General Psychology. 2001;5:100-22.

13. Wellmann HM. Early understanding of mind: The normal case. In: Tager-Fusberg H, Choen DJ, Baron-Choen S, editors. Understanding other minds: Perspectives from autism. New York: Oxford University Press; 1993. p. 10-39

14. Bruner JS. The 'remembered' self. In: Neisser U, Fivush R, editors. The remembering self. New York: Cambridge University Press; 1994. p. 51-44.

15. McAdams DP, Pals JL. The Role of Theory in Personality Research. In: Robins RW, editor. Handbook of Research Methods in Personality Psychology. New York: Guilford Press; 2007.

16. Wolfensberger W. The Origin And Nature Of Our Institutional Models. In: Kugel R, Wolfensberger W, editors. Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded. Washington DC: President's Committee on Mental Retardation; 1969. p. 59-17.

17. Wolfensberger W. Normalization: The Principle of Normalization in Human Services. Toronto: National Institute on Mental Retardation; 1972.

18. Wolfensberger W. 30 Concluding reflections and a look ahead into the future for Normalization and Social Role Valorization In: Flynn RJ, Lemay RA, editors. A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization: Evolution and Impact Ottawa: University of Ottawa Press 1999 p. 489-504.

4. Gesundheit

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

In diesem Kapitel lernen Sie mehr über die Wichtigkeit frühzeitig erste Zeichen einer sich verschlechternden Gesundheit von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu erkennen:

- Ausgangspunkt einer Gesundheitsfürsorge im Alter

- Frühe Anzeichen einer gesundheitlichen Verschlechterung im Alter

- Gesundheitschecks zur Vorbeugung von Krankheiten und Behinderungen

- Demenz und Schmerz, Beispiele einer besonderen Gefährdung im Alter

- Herausforderungen im Gesundheitswesen

- Informationen, Gespräche und Entscheidungen

4.1. Ausgangspunkt einer Gesundheitsfürsorge im Alter

Photo: Laagendalsposten

Photo: Laagendalsposten

Die meisten älteren Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen sind starke und gesunde Vertreter ihrer Geburtsjahrgänge. Sie haben erlebt, wie sich Angebote und Dienstleistungen, auf die sie angewiesen waren, im Laufe der Jahre verändert haben. Einige von ihnen wurden in Phasen ihres Lebens in Institutionen betreut, die sie vom normalen Leben in der Gesellschaft abschotteten. Manche lebten schon immer mit ihrer Familie zusammen. Die Familien haben alles mitgetragen, gute und auch schlechte Zeiten, Freude miteinander, aber auch Belastungen, wenn keine adäquate Hilfe in sozialer und gesundheitlicher Hinsicht von außen vorgesehen war oder nicht gewährt wurde. Eine Bereitstellung von gesundheitlichen Dienstleistungen, die Unterstützung hätte geben können durch:

- Gestaltung eines gesundheitsförderndem Lebensumfeldes

- Früherkennung von Gesundheitsrisiken, einschließlich vorzeitiger Alterserscheinungen

- Krankheitsmanagement in angemessener Weise

- Palliativmedizinische Vorkehrungen und Unterstützung bei Entscheidungsfindungen am Lebensende

Eine fachliche Fort- und Weiterbildung in den Gesundheitsberufen wirkt sich auf die Qualität der Gesundheitsversorgung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aus. Um frühe Anzeichen von Krankheiten und krisenhaften Entwicklungen erkennen zu können, muss Dienstleistern und Familienmitglieder die Bedeutsamkeit nachfolgender Punkte bewusst sein:

- Gute Kenntnis der Person und der Persönlichkeit, insbesondere dann, wenn diese kommunikative Schwierigkeiten hat

- Aufbau eines Verständnisses des eigenen Körper und gesundheitlicher Aspekte

- Erkennen von Krankheitssymptomen und Besonderheiten der Krankheit

- Frühzeitiges Erkennen fortschreitender Behinderung im Alterungsprozess

4.2. Frühe Vorzeichen einer gesundheitlichen Verschlechterung im Alter

Für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, die ein höheres Lebensalter erreichen, gilt: Eine Kombination von lebenslangen Störungen, den damit verbundenen Medikamenteneinnahmen und den „normalen“ Alterungsprozessen, führt zu einem höheren Risiko zu erkranken und früheren gesundheitlichen Belastungen.

Niedrige Einkommen erschweren den Erwerb gesunder Nahrungsmittel, zu hoher Zuckerkonsum (Energie) und Mangel an gesundsheitsförderlichen Nährstoffen (Gemüse), Einnahme von Antipsychotika, mangelnde körperliche Aktivitäten und mangelhafte Gesundheitserziehung, Anästhetika und chirurgische Eingriffe erhöhen das Risiko ein breites Spektrum von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zerebrovaskulären Erkrankungen zu entwickeln: Lungen-, Stoffwechsel- und neoplastische Erkrankungen (=unkontrolliertes Wachstum bestimmter Zellen oder Gewebe), Arthrose usw. (1).

Photo: Lars Aage Hynne

Photo: Lars Aage Hynne

Mangelnde körperliche Aktivität in Verbindung mit Zahnkrankheiten und unangemessener Ernährung, die zu Übergewicht und Fettleibigkeit führen, sind die wichtigsten Risikofaktoren, auf die Einfluss genommen werden kann. Anstrengungen in jüngeren Jahren wirken auch auf gesundheitliches Wohlbefinden und die Lebensqualität in späteren Jahren aus. Die Sterblichkeitssrate von Menschen, die im späteren Leben an Mobilität verloren haben, ist höher als die der Allgemeinheit (1). Allgemein bekanntere frühe Anzeichen abnehmender Gesundheit älterer Menschen mit einer Intelligenzminderung sind(1):

- Krebs (weitere Informationen in Kapitel 4.7)

- Demenz; extrem früh beim Rett- und Angelman-Syndrom, häufig bei Down-Syndrom

- Schwerhörigkeit, verursacht durch chronische Mittelohrentzündungen und Blockaden des Ohrenkanals durch Ohrenschmalz und mäßige Prävalenz für sensorineurale und gemischte Schwerhörigkeit

- Hepatitis-B-, Tuberkulose- und Helicobacter-Pylori (HP) -Infektionen, insbesondere bei Personen, die in Institutionen gelebt haben

- Muskel-Skelett-Schmerz

- Mund- und Zahngesundheit, Zahnfleischentzündungen treten bei Menschen mit Down-Syndrom früher, schneller und umfangreicher auf

- Osteoporose und damit verbundene Frakturen

- Übergewicht und Fettleibigkeit

- Nebenwirkungen von Medikamenten

- Unverarbeitetes Trauma von Missbrauch und Gewalt

- Sehprobleme, d.h. Fehlsichtigkeiten, Strabismus, Katarakte und Keratakonus, Hyperopie, Myopie und Astigmatismus

Einige plädieren dafür, dass alle Personen mit schweren intellektuellen Beeinträchtigungen sowie ältere Erwachsene mit Down-Syndrom solange als sehbehindert betrachtet werden sollten, bis das Gegenteil erwiesen sei. Bei älteren Erwachsenen sind die Sehstörungen im Allgemeinen schwerwiegender, dann, wenn sie bereits im Kindesalter auftretende Sehpathologien und andere sensorische und körperliche Beeinträchtigungen hatten (2).

Ältere Erwachsene ohne lebenslange Sehstörung werden möglicherweise nicht gut genug auf eine mögliche Behinderung im Alter vorbereitet. Der Mangel an Bildung, rehabilitativen Maßnahmen oder Anpassungen des Lebensraums, die helfen würden, Sehprobleme zu meistern, kann mehr Folgen als nötig nach sich ziehen. Familien und Personal sind oft nicht sensibel, erfahren oder nicht ausreichend informiert, um einem signifikanten Rückgang der Seh- und Hörfunktionen angemessen zu begegnen (1).

Ältere Frauen mit weniger schweren Beeinträchtigungen und solche mit bestimmten Syndromen, z. B. einem Down-Syndrom oder einem Prader-Willi-Syndrom, neigen - verglichen mit ihrem Gegenüber - eher zu Fettleibigkeit. Es kann schwierig sein, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, wenn der Körper aufgrund von Alterung steifer wird und ein Mensch zunehmend Schmerzen empfindet. Um so bedeutender wird ein adäquater Umgang mit Schmerzen. Ein vermehrtes Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist nicht eindeutig belegt. Unter intellektuell beeinträchtigten Menschen findet sich eine relativ geringe Rate derer, die an Hypertonie und Hyperlipidämie leiden. Gleichzeitig wird aber berichtet, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den meisten westlichen Ländern die Haupttodesursache sei. Bekannte frühe Anzeichen abnehmender Gesundheit älterer Menschen mit Down-Syndrom sind

- Veränderte T-Zellaktivität und Tumoren mit erhöhtem Leukämierisiko

- Alzheimer-Krankheit, Häufigkeit von über 50% in Altersgruppe 60+

- Atlantoaxial- und Halswirbelsäule, werfen Sie einen Blick auf dieses Video (19): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=MLhcA6Ngrmc[BW9]

- Zöliakie

- Diabetes Mellitus

- Epilepsie

- Immunsystempathologie, Es kann ein Zusammenhang zwischen wiederkehrenden Infektionen und einem erhöhten Risiko für Schizophrenie und anderen Psychosen bestehen (1)

- Obstruktive Schlafapnoe

- Osteoarthritis

- Osteoporose

- Schilddrüsenentzündung

Frühe Anzeichen einer gesundheitlichen Verschlechterung, die manchmal schon im Alter zwischen 20 und 30 Jahren auftreten, können bei nicht gehfähigen Erwachsenen auftreten, bei Menschen mit Zerebralparese, Rollstuhlfahrern und Schwerstmehrfachbehinderten (1, 3):

- Verschlechterung der Muskelfunktion der über 60-jährigen, bereits niedrige Bone-Mineral-Density-Scores mit potenziellen Folgen für das frühzeitige Auftreten von Osteoporose und brüchigen Knochen

- Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen

- Depression

- Zunehmende kognitive Schwierigkeiten

- Übergewicht und Fettleibigkeit, BMI über 27

- Probleme beim Schlucken - Essensaufnahme und Körperhaltung

- Es wird angenommen, dass die Atemwegserkrankung hauptsächlich auf eine Lungenentzündung und Aspiration zurückzuführen ist, die normalerweise mit einer gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) assoziiert sind.

- Risikofaktor für Verstopfung (obs spezifische Medikamente)

- Typ 2 Diabetes

Studien haben gezeigt, dass Personen mit schweren und und ausgeprägten im Vergleich zu Personen mit leichter und mittlerer Intelligenzminderung eine niedrigere Hyperlipidämie-Rate, Übergewicht und Fettleibigkeit sowie Typ-2-Diabetes aufweisen und die Hypertonie niedriger ist. Erstere dürften auch weniger rauchen.

Hand in Hand gehen gehen das Verständnis einer guten körperlichen Verfassung mit einer gesunden psychischen Verfassung.Subjektives Wohlbefinden und Charakter nehmen Einfluss auf die Wahrnehmung im Hinblick auf die eigene geistige und körperliche Gesundheit.Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mit einer schweren Intelligenzminderung psychische Probleme bekommen, ist drei bis viermal so hoch, verglichen mit der Normalbevölkerung. Gleichzeitig wird angenommen, dass diese ein bis zwei Mal höher ist verglichen mit Menschen mit einer moderaten Intelligenzminderung. Allerdings weisen Studien zum Teil unterschiedliche Ergebnisse aus (4, 5).

Zusammenhänge zwischen Lebensereignissen und psychischen Problemen sind gut dokumentiert, ebenso wie der Zusammenhang zwischen Depression und ungünstigen Lebensbedingungen (6). Menschen mit einer moderaten Intelligenzminderung und die wesentliche Voraussetzungen einer Integration erfüllen, können dazu tendieren, ihre Behinderung und ihre Biographie zu verbergen, weil sie es als Schande empfinden, in einer stationären Einrichtung, wie z.B. einem Heim, aufgewachsen zu sein(7). Derartige Gegebenheiten können zu Stresssituationen führen, insbesondere dann, wenn sie täglich auftreten. Auch das Aufwachsen in einer Institution birgt ein hohes Stressrisiko, welches zu psychischen Problemen führen kann (4).

AKTIVITÄTEN:

- Denken Sie nach über die Diagnose / das Syndrom Ihres Kindes / Geschwisterteils / Klienten vor dem Hintergrund des Risikos einer vorzeitigen Alterung: Was glauben Sie birgt Ihrer Meinung nach das höchste gesundheitliche Risiko?

- Die Beurteilung der Gesundheit kann von Personen durchgeführt werden, die dem Menschen mit einer Intelligenzminderung nahe stehen. Wie können Sie frühe Anzeichen gesundheitlicher Probleme bei Ihrem Kind / Geschwisterteil / Klienten feststellen und wie können Sie es hinsichtlich einer Beurteilung beteiligen?

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind / Geschwisterteil / Klienten darüber, wie wichtig es ist, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern und von Stellen im Körper zu erzählen, die schmerzen.

- Fragen Sie Ihr Kind / Ihre Geschwisterteil / Ihre Klienten nach dem seinem Alltag. Gibt es Situationen oder Menschen, die es belasten? Fühlt es sich meistens glücklich, traurig oder wütend? Was macht es glücklich, traurig oder wütend?

- Fragen Sie Ihr Kind / Ihr Geschwisterteil / Klienten nach seinen Bewältigungsstrategien, um sich im täglichen Leben zufrieden zu fühlen.

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

4.3. Gesundheitschecks: Vorsorgemaßnahmen im Älterwerden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die ICF - "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" übernommen und bietet einen umfassenden Überblick über den Gesundheitszustand aus biologischer, persönlicher und sozialer Sicht (8).Menschen mit Intelligenzminderung laufen Gefahr, dass ihre Krankheiten spät erkannt werden, weil es oft keine Vorsorgeuntersuchungen oder „diagnostischen Überschattungen“ gibt. Gesundheitsprobleme, die möglicherweise schon seit der Kindheit auftreten, werden leicht übersehen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Lernstörungen, Kommunikationsstörungen und Störungen der persönlichen Entwicklung erhöht (9).

Es gibt Beispiele von älteren intellektuell beeinträchtigten Erwachsenen, die weiterhin dieselben Medikamente verwenden, mit denen sie als Kinder oder Jugendliche begonnen hatten. Da sich der Körper mit zunehmendem Alter verändert, verlangsamt sich die Umwandlung des Medikaments in den inneren Organen und das Risiko einer Überdosierung und Vergiftung wird größer.

Diagnosen, die andere Anzeichen von Gesundheitsproblemen überschatten / dominieren, sind:

- Verhalten oder herausforderndes Verhalten wird als psychische Erkrankung interpretiert und nicht als Ausdruck von körperlichen Beschwerden.

- Medikamente für psychische Störungen können körperliche Beschwerden verschleiern.

- Demenz macht es schwierig, andere Krankheitszeichen zu entdecken.

- Kommunikationsprobleme.

- Gleichgültigkeit / Diskriminierung: Negative Einstellungen unter den Mitarbeitern in den Gesundheitsberufen, mangelnde Erfahrung und Kooperation.

- Dienstleister / Familienmitglieder, die nicht über ausreichende Kompetenzen verfügen, um Krankheitssignale erkennen zu können.

- Fehlende systematische Testverfahren.

- Keine zeitnahmen Arztkonsultationen.

Regelmäßige Gesundheitschecks für intellektuell beeinträchtigte Menschen befördern die Entdeckung bisher nicht erkannter Krankheiten, die von schweren Erkrankungen wie Krebs, Herzkrankheiten und Demenz bis hin zu Erkrankungen wie Schwerhörigkeit und Sehstörungen reichen können.

Der Anteil an unentdeckten Gehör- und Sehstörungen ist selbst bei Personen mit leichten und mittleren Intelligenzminderungen besonders groß. Umkehrbare Veränderungen der Hörfunktion werden von Mitarbeitern / Familien, die in direktem Kontakt mit der Person stehen, oft vernachlässigt. Für viele, aber sicherlich nicht für alle, ist die Entfernung von Ohrenschmalz eine Lösung ihres Problems.

Regelmäßige Gesundheitskontrolle ist eine vorbeugende Maßnahme, da Symptome und Befunde behandelt werden können, bevor sie zu dauerhaften Gesundheitsschäden und Funktionsverlust führen. Sie bietet die Möglichkeit einer kontinuierlichen gesundheitlichen Begleitung für jeden und damit die Chance einer frühzeitigen Prävention, Diagnose und Intervention bei gesundheitsgefährdenden Entwicklungen.

Präventive Gesundheitsfürsorge ist wichtig und kann den Einzelnen vor unnötigem Leiden und die Gesellschaft vor unnötigen Ausgaben bewahren. Eine gründliche Erstbefragung bietet eine gute Grundlage, um Veränderungen bemerken und Behandlungsmaßnahmen einleiten zu können. Eine erstmalige medizinische Generaluntersuchung sollte vor dem 40. Lebensjahr beginnen und regelmäßig wiederholt werden, damit ein individuelles Profil entwickelt werden kann.

Die Aussagen zur Einschätzung der Gesundheit von Menschen mit intellektuellen Einschränkungen fußen hauptsächlich auf Berichten von nahe stehenden Personen. Es gibt aber bereits etliche intelligenzgeminderte Personen, die ihre Maßnahmen zur Gesundheitsförderung selbst in die Hand genommen haben und aktiv mitwirken.

Nachfolgend zwei Links zu Videos, die intellektuell beeinträchtigte Erwachsene zeigen, die wichtige Gesundheitschecks in Anspruch nehmen:

Health Check Resources for Adults with Learning Disability (20):

A guide to your LD health check - for adults with learning disabilities (21):

4.4. Dementielle Erkrankungen

Demenz ist ein Krankheitsbild bei fortschreitendem Gedächtnisverlusts in Verbindung mit anderen kognitiven Beeinträchtigungen, Epilepsie und Verhaltensänderungen, die mit einer pathologischen Verschlechterung des Gehirns auftreten. In fortgeschrittenen Stadien sind auch primäre Körperfunktionen betroffen, wie Seh- und Sprechverlust, Inkontinenz und Mobilität (9). Es gibt mehr als 100 Befunde, die unter dem begrifflichen Dach "Demenz"subsumiert werden.Innerhalb der Bevölkerung mit intellektuellen Beeinträchtigungen gibt es einige medizinische Befunde, die mit extrem früher Demenz einhergehen - z. Rett-Syndrom, Angelman-Syndrom. Es ist allgemein bekannt, dass Menschen mit Down-Syndrom an Alzheimer erkranken (die am häufigsten diagnostizierte Ursache für Demenz) und dies in einem jüngeren Alter als durchschnittlich (1, 10).

Photo: Jørn Grønlund

Photo: Jørn Grønlund

Es gibt auch Belege für ein häufigeres Auftreten von Demenz bei intellektuell Beeinträchtigten ohne Down-Syndrom im Alter 65+ verglichen mit der sonstigen Bevölkerung. Allerdings ist diese statistische Häufung auf das frühere Einsetzen (1, 10) zurückzuführen.

Etwa 46 Prozent der Menschen mit Down-Syndrom im Alter von 50+ Jahren leiden unter Epilepsie und eine verspätete Erkennung steht oft in Beziehung mit einer Alzheimer-Erkrankung (11). Das Eintrittsalter liegt in der Mitte der 50er Jahre und die Prävalenz steigt bis zum 60. Lebensjahr an, danach scheint sie zu sinken. Möglicherweise liegt dies an der mit Demenz verbundenen erhöhten Sterblichkeitsquote (10).

Studien deuten darauf hin, dass nicht erklärbare Persönlichkeits- und Verhaltensänderungen in der Lebensmitte sehr frühe klinische Marker für Demenz sein könnten, welche dann erst einige Jahre später sichtbar werden kann (9, 11).

In nachfolgendem Video erfahren Sie mehr zur Alzheimer-Krankheit (22):

- Gedächtnisverlust

- Orientierungslosigkeit

- Reduziertes Sprachvermögen

Frühes Stadium - schwerer Grad:

- Apathie

- Unaufmerksamkeit

- Reduzierte soziale Interaktion

Zwischenstadium:

- Verlust der ADLs (Aktivitäten des täglichen Lebens)

- On / off dressing, toilet, eating etc.

- Rastloses Umherwandern

- Besitzergreifung fremden Eigentums

- Abnahme der Arbeitsfertigkeiten

Endstadium:

- Immobilität

- Körperliche Versteifung

- Inkontinenz

- Reflexverlust

In den letzten 6 Monaten

- Schwerer Gedächtnisverlust

- Geänderte Persönlichkeit

- Fast vollständige Orientierungslosigkeit

- Inkontinenz

- Inbesitznahme fremden Eigentums

- Verlust aller Fertigkeiten

Es gibt nicht viel Wissen über die Erfahrungen von Familienangehörigen, Freunden und Betreuern intellektuell beeinträchtigter Erwachsener, noch weniger derjenigen, die einer gesellschaftlichen Minderheit angehören. Man geht jedoch davon aus, dass Familienmitglieder und Pflegepersonen eine Ausbildung in der Demenzpflege und Unterstützung benötigen.

Bekannt sind nur einige wenige persönliche Erfahrungsberichte von intellektuell beeinträchtigten Menschen. Fast nichts ist verfügbar aus Untersuchungen über persönliche Blickwinkel. Wie auch immer, der Film "Supporting Derek" (23) vermittelt jedoch ein gewisses Verständnis.

Weitere Quellen zu intellektueller Beeinträchtigung und Demenz finden Sie auf der Webseite von Karen Wachman: http://www.learningdisabilityanddementia.org/publications.html. Zu finden sind Jennys Tagebuch, eine Broschüre und Bildmaterial, welches unterstützend im Gespräch mit intellektuell Beeinträchtigten eingesetzt werden kann. Die Broschüren werden in alle Sprachen der ELPIDA-Plattform übersetzt: www.learningdisabilityanddementia.org/jennys-diary.html.

- Finden Sie heraus, wie groß das Risiko ist, dass Ihr Kind / Geschwisterteil/ Klient dementiell erkrankt. Schauen Sie dabei auch auf die Diagnosen und die Häufigkeit von Demenzerkrankungen in der Herkunftsfamilie.

- Finden Sie heraus, ob es in Ihrer Sprache leicht zu lesende Broschüren über Demenz gibt, verwenden Sie diese Broschüren und sprechen Sie mit Ihrem Kind / Geschwisterteil / Klienten über Demenz. Nennen Sie bekannte und bekannte Personen.

- Schauen Sie sich die Umgebung an, in der Ihr Kind / Geschwisterteil / Klient heute lebt. Denken Sie, dass dies auch die richtige Umgebung ist im Falle einer dementiellen Erkrankung? Was ließe sich am Lebensumfeld ändern und welche technischen Hilfsmittel könnten bereit gestellt werden.

4.5. Schmerz